Wärmerückgewinnung in Wohngebäuden

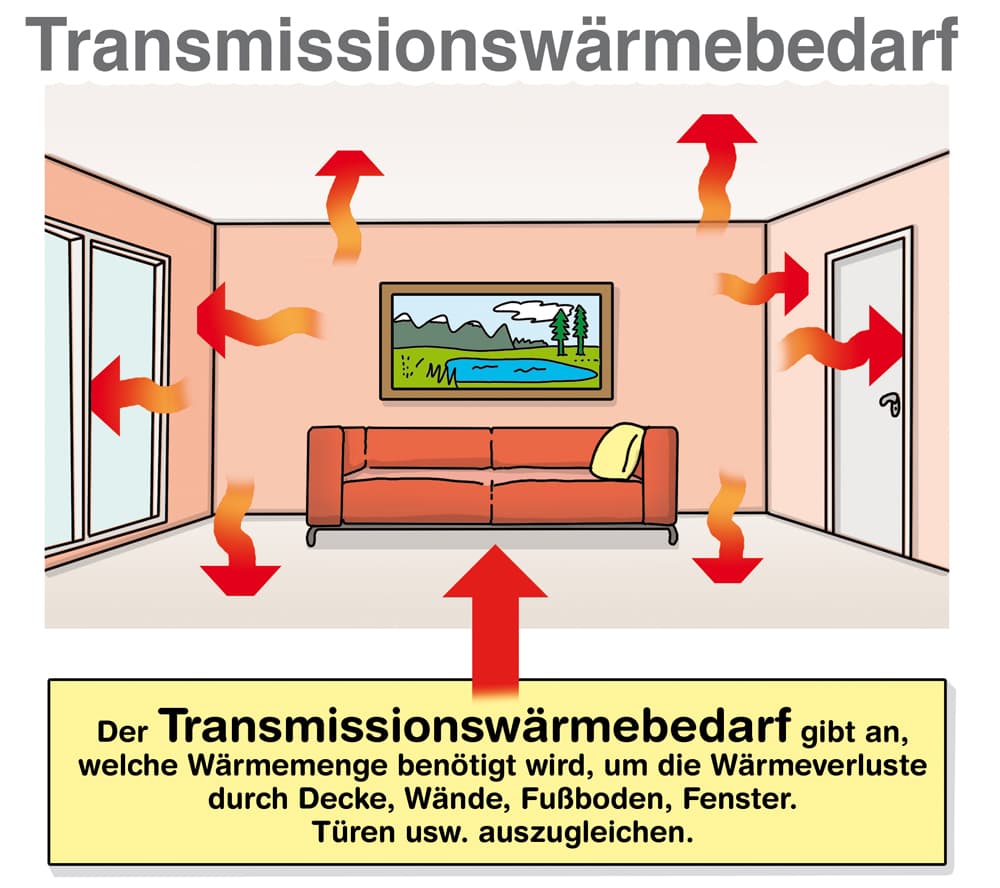

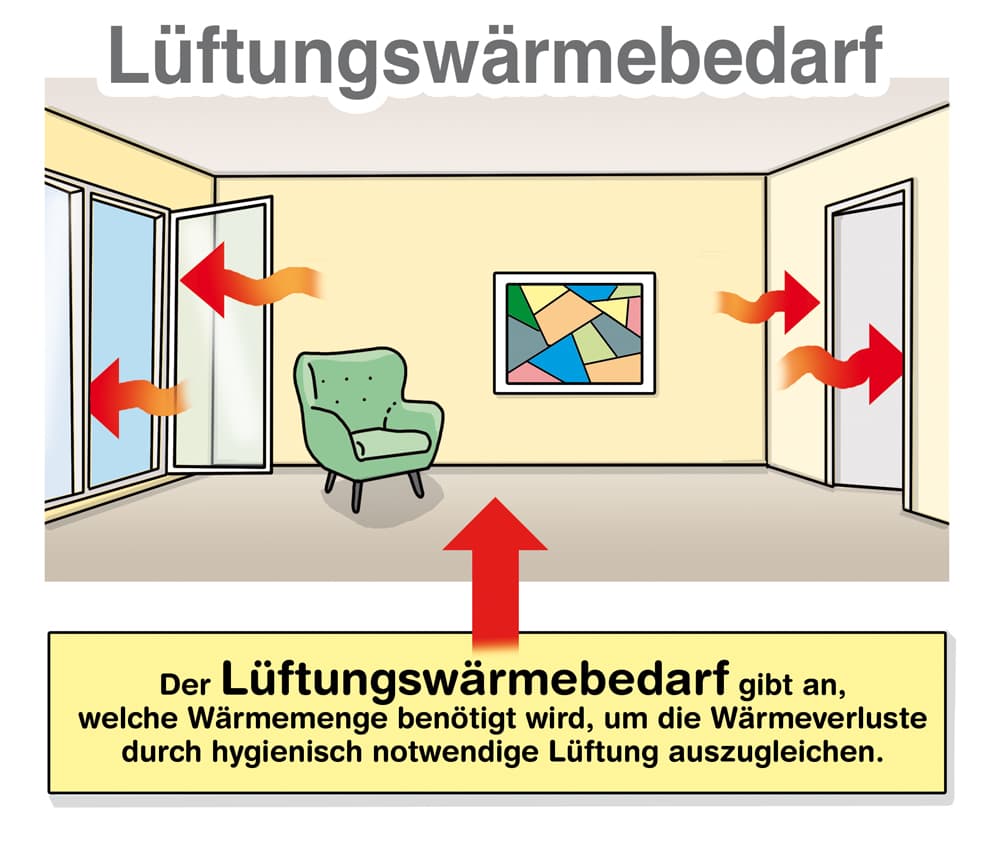

Der Wärmebedarf von neuen Wohngebäuden, der sich überwiegend aus dem Transmissionswärmebedarf, dem Lüftungswärmebedarf und dem Wärmebedarf der Warmwasserbereitung zusammensetzt, ist – auch als Konsequenz aus den strengeren gesetzlichen Vorgaben – heute deutlich geringer als noch vor 15 Jahren.

Während der Wärmebedarf für die Warmwasserbereitung zu einem größeren Anteil durch eine solarthermische Anlage gedeckt werden kann und der Transmissionswärmebedarf durch entsprechende Dämmung und neue Fenster reduziert werden kann, kann der Lüftungswärmebedarf durch eine Wärmerückgewinnungsanlage gemindert werden

Heizung-Konfigurator:

Jetzt Ihre individuelle Heizung konfigurieren und Angebote erhalten!

Was genau meint Wärmerückgewinnung?

Unter dem Begriff Wärmerückgewinnung werden Verfahren zusammengefasst, mit denen Abwärme genutzt wird. Das kann Prozessabwärme sein (zum Beispiel in industriellen Anlagen), aber auch die Abwärme von Lüftungsanlagen, wie sie in Passivhäusern Stand der Technik sind. Durch die Wärmerückgewinnung wird di Energieeffizienz erheblich gesteigert.

Und wie funktioniert die Wärmerückgewinnung?

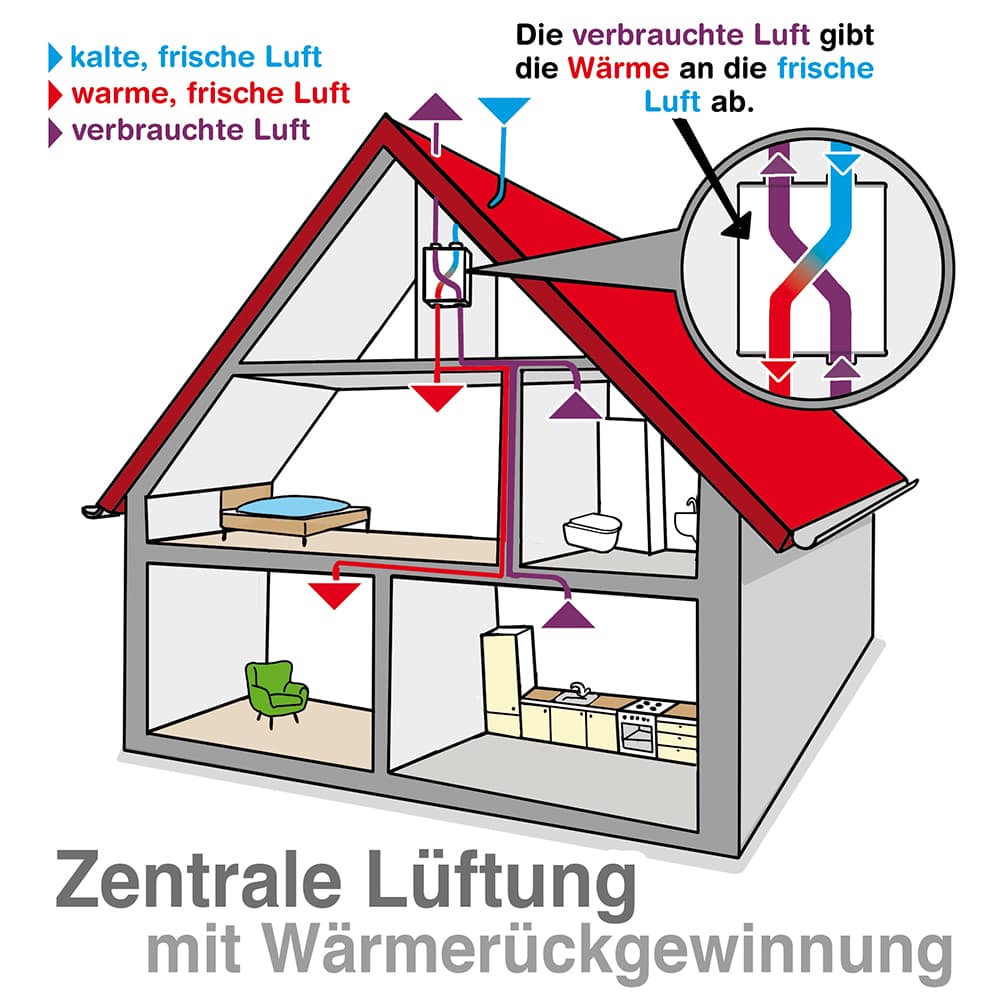

Bei der Wärmerückgewinnung wird über einen Wärmetauscher die in der Abluft enthaltene Wärme an die kühlere Frischluft abgegeben. Dabei unterscheiden sich die Systeme in dezentralen Lüftungssystemen von denen in zentralen Lüftungssystem.

In zentralen Lüftungssystemen werden sogenannte rekuperative Verfahren verwendet. Bei dieser Art der Wärmerückgewinnung werden die Zuluft und die Abluft in voneinander getrennten Rohren geführt und die Wärme wird über einen Wärmetauscher an die Frischluft abgegeben.

Bei dezentralen Lüftungssystemen werden die Abluft und die Frischluft abwechselnd über einen sogenannten Kurzzeit-Wärmetauscher geführt.

Vorteile der Wärmerückgewinnung

Die Vorteile von Wärmerückgewinnungsanlagen liegen klar auf der Hand: Sie steigern die Energieeffizienz enorm. Wärmerückgewinnung ist auch in Neubauten Stand der Technik.

Wärmerückgewinnungsanlagen können aber neben der reinen Erwärmung der Luft gerade im Winter einen weiteren Mehrwert erzeugen: Wer die entsprechenden Wärmetauscher einbaut, der kann im Winter auch für eine entsprechende Befeuchtung der Außenluft sorgen. Wird die kühle Luft von außen im Wärmetauscher erwärmt, sinkt die Luftfeuchtigkeit. Gleichzeitig wird mit der Abluft Feuchte aus den Wohnräumen abgeführt. Um nun zu trockene Luft im Haus zu vermeiden, kann bei diesen Wärmetauschern ein Teil der Feuchte in der Abluft über eine Membran der Zuluft beigemischt werden.

Zusammenfassen lassen sich die Vorteile also wie folgt:

- Senkung Energieverbrauch

- Einsparung Primärenergie

- Verbesserung der Raumluftqualität

Bewertungs- und Vergleichsmöglichkeiten von Wärmerückgewinnungsanlagen

Es gibt einige Kennzahlen, mit deren Hilfe Wärmerückgewinnungsanlagen verglichen bzw. bewertet werden können:

- Rückwärmezahl

Die Rückwärmezahl oder auch Temperaturänderungsgrad gibt letztlich an, wieviel Wärme der Abluft entzogen wird, bzw. der Zuluft zugefügt wird. Sie ist deshalb auch ein Maß für den Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung. - Rückfeuchtezahl

Die Rückfeuchtezahl oder auch Feuchteänderungsgrad gibt dementsprechend an, wieviel Luftfeuchte der Abluft entzogen bzw. der Zuluft zugefügt wird. Sie ist damit eine Kennzahl für den Wirkungsgrad bei der Feuchterückgewinnung. - Wärmerückgewinnungszahl

Diese wird berechnet gem. VDI 2071 und gibt letztlich an, wieviel Wärme aus der Abluft wiederverwertet werden kann, wobei die Abwärme des Geräts unberücksichtigt bleibt. - Wärmebereitstellungsgrad

Hiermit wird die darüber hinaus angegeben, wieviel Abwärme insgesamt verwertet werden kann, also inklusive der Abwärme des Geräts selbst.

Fazit

Die Wärmerückgewinnung stellt eine enorme Möglichkeit zur Effizienzsteigerung und Energieeinsparung nicht nur in industriellen Anlagen, sondern auch in Wohngebäuden dar. Für Passivhäuser ist die Wärmerückgewinnung in Lüftungsanlagen Stand der Technik. Wärmerückgewinnungsanlagen sind angesichts der durch sie möglichen Einsparungen schnell amortisiert.

Wie funktioniert Wärmerückgewinnung?

Wie funktioniert Wärmerückgewinnung? Welche Verfahren sind gängig? Moderne Gebäude werden immer energieeffizienter gebaut. Sie sollen die Umwelt schonen und Heizkosten… weiterlesen