Moderne Technik für das Mehrfamilienhaus: Kostenvergleich der Heizungssysteme

Die Anforderung an ein neues Heizungssystem in Mehrfamilienhäusern ist völlig anders als bei Einfamilienhäusern. Natürlich geht es auch hier um Investitionskosten und Effizienz. Doch primär stellt sich bei Mehrfamilienhäusern die Aufgabe, viele Parteien gleichzeitig mit Wärme zu versorgen. Dabei ist sowohl auf ökologisches als auch auf günstiges Heizen zu achten. Und gleichzeitig sind für den Einbau einer neuen Heizungsanlage in ein Mehrfamilienhaus gesetzliche Vorgaben einzuhalten.

Heizung-Konfigurator:

Jetzt Ihre individuelle Heizung konfigurieren und Angebote erhalten!

Der wesentliche Unterschied zwischen Einfamilien- und Mehrfamilienhaus liegt vor allem in der Dimensionierung der Heizungsanlage und der Verteilung der Wärme. Natürlich sind die Kosten für eine Heizungsanlage im Mehrfamilienhaus deutlich höher als in Einfamilienhäusern.

Das am häufigsten vorkommende Heizungssystem in Mehrfamilienhäusern ist die Zentralheizung. Aber auch Gasetagenheizungen sind oft noch im Einsatz. Vorteil: Mieter der Wohnung können die Heizkosten selbstständig kontrollieren. Dazu kommt, dass eine Gasetagenheizung effizienter arbeitet als eine Zentralheizung. Das liegt an den kürzeren Wegen zwischen Wärmeerzeuger und Wohnung. Nachteil: Man legt sich auf einen fossilen Brennstoff fest.

Immer mehr regenerative Energieträger im Einsatz

Zentralheizungen können mit den verschiedensten Brennstoffen betrieben werden. Während Öl für Mehrfamilienhäuser schon seit längerem nicht mehr in Frage kommt, sind vor allem Gasheizungsanlagen installiert. Inzwischen kommen auch immer mehr regenerative Energieträger zum Einsatz. Zentralheizungssysteme eignen sich hervorragend für den Betrieb mit Solarthermie, Wärmepumpe oder Festbrennstoffkessel für Holz. Sind die Voraussetzungen gegeben, können Mehrfamilienhäuser mit Fernwärme beheizt werden.

Die Investitionskosten bleiben bei einer Zentralheizung meist überschaubar. Aus finanzieller Sicht ist die Anschaffung von Heizungsanlagen mit erneuerbaren Energieträgern mit deutlich höheren Investitionskosten verbunden als Gasheizungsanlagen. Auf lange Sicht betrachtet, profitiert man aber von günstigen Brennstoffen und einem klimafreundlichen Heizungsbetrieb. Durch die steigenden CO2-Preise für fossile Brennstoffe wird das Heizen mit Gas deutlich teurer.

Wer dennoch auf preiswertere Gasheizungsanlagen zurückgreift, der ist zukünftig verpflichtet, mindestens 65 % erneuerbaree Energien zu nutzen. Teilweise kann dies durch die Einbindung von Solarthermieanlagen erreicht werden im Rahmen einer sogenannten Hybridheizung.

Den schnellen Überblick der Möglichkeiten und deren finanzielle Aufwendungen finden Sie in der folgenden Tabelle (Alle Zahlen sind Eurobeträge, Stand 2022):

Heizungsvarianten und deren Kosten eines Einfamilienhauses

| Heizung | Anschaffungskosten | Installationskosten | Gesamtinvestition | Betriebsmittel inkl. Strom im 1. Jahr | Gesamtkosten im 1. Jahr | Wartungskosten inkl. Schornsteinfeger | Betriebsmittelkosten im 20. Jahr | Gesamtkosten nach 20 Jahren |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Gas-Brennwert | 19.000 € | 3.500 € | 22.500 € | 13.326 € | 35.826 € | 330 € | 18.900 € | 41.730 € |

| mit Solarthermie | 31.000 € | 5.000 € | 36.000 € | 9.328 € | 45.328 € | 580 € | 18.522 € | 55.102 € |

| Wärmepumpe | 31.800 € | 31.800 € | 5.170 € | 36.970 € | 150 € | 7.683 € | 39.633 € | |

| Blockheizkraftwerk (Gas) | 36.600 € | 36.600 € | 9.190 € | 45.790 € | 650 € | 2.160 € | 39.410 € | |

| Brennstoffzelle (Gas) | 34.900 € | 5.000 € | 39.900 € | 27.536 € | 67.436 € | 800 € (alle 5 Jahre) | 37.706 € | 77.766 € |

| Holzpellet | 25.400 € | 3.500 € | 28.900 € | 7.556 € | 36.456 € | 750 € | 10.204 € | 39.854 € |

| Fernwärme | 13.000 € | 1.000 € | 14.000 € | 12.800 € | 26.800 € | 300 € | 15.800 € | 30.100 € |

Die Tabelle ist lediglich ein Anhaltspunkt. Alle Preise sind Mittelwerte für ein Mehrfamilienhaus mit 12 Wohneinheiten! (Zahlen = Eurobeträge, Stand: 2022) Regionale Differenzen auch in Abhängigkeit der Energieversorgers sind bei der persönlichen Entscheidung zu beachten. Bei allen im Vergleich berechneten Varianten wurden Preissteigerungen der fossilen Brennstoffe sowie Strom nach den bisher bekannten Erhöhungsmodalitäten wie auch gesetzgeberischen Vorgaben berücksichtigt. Bei allen Varianten muss aber immer das Nutzerverhalten der Heizungsanlage vor Ort betrachtet werden.

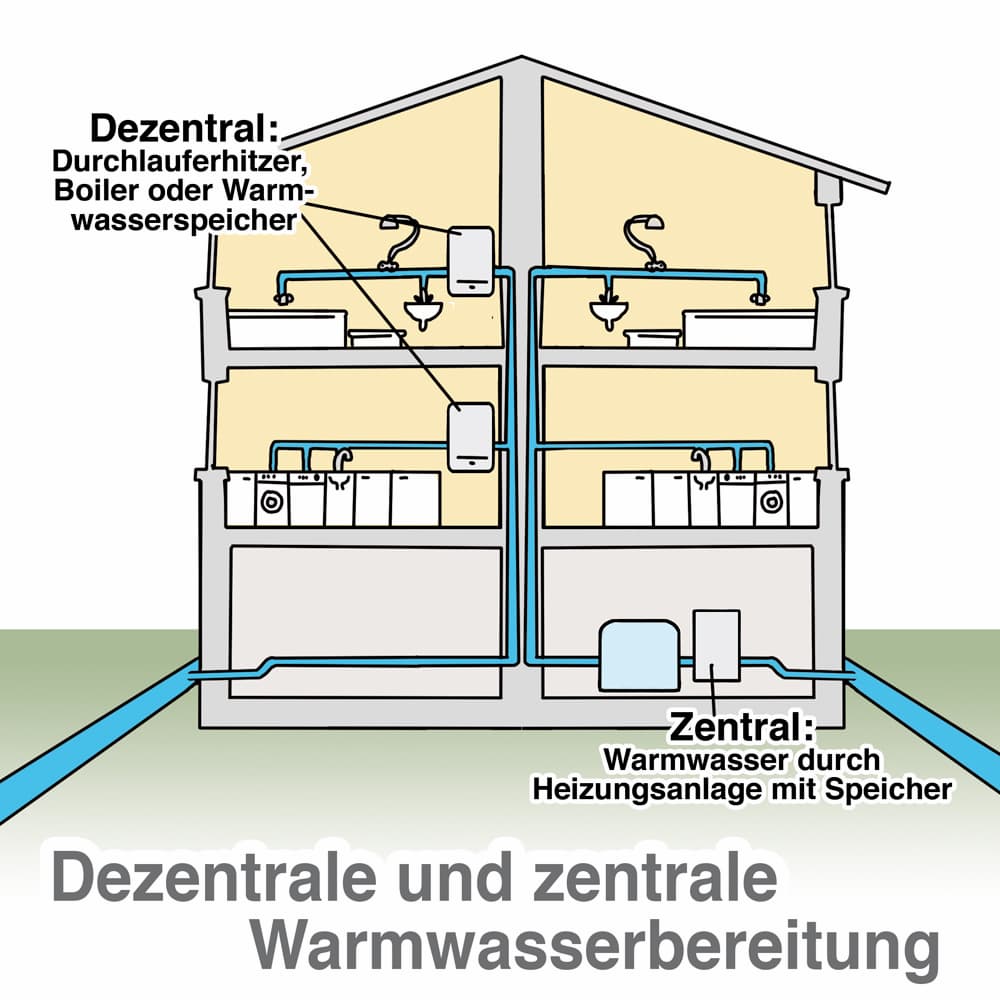

Zentrale und dezentrale Heizlösungen

Wenn eine Heizungsanlage im Mehrfamilienhaus mit mehr als acht Parteien geplant wird, sollte über eine getrennte Wärme- und Warmwasserversorgung nachgedacht werden. Der Heizkessel im Mehrfamilienhaus ist dazu ausgelegt, einen zentralen Pufferspeicher stets auf Temperatur zu halten. Doch bei starkem Wasserverbrauch kann es in Spitzenzeiten zu Engpässen kommen oder man hat bei „normalem“ Wasserverbrauch eine ineffektive Überdimensionierung.

Dezentrale Warmwassererzeuger wie Durchlauferhitzer oder Gasthermen können diese Spitzenlasten abfedern und die Leistungsproportionen der Heizsysteme im Mehrfamilienhaus effektiver verteilen.

Die Investitionskosten für Gasheizungen sind zwar gering, doch das Klimaschutzprogramm sieht eine CO2-Steuer auf Gas vor. Ab 2024 werden pro Tonne CO2 45 Euro, 2026 schon bis zu 65 Euro fällig. Das wird die Gaspreise deutlich steigen lassen.

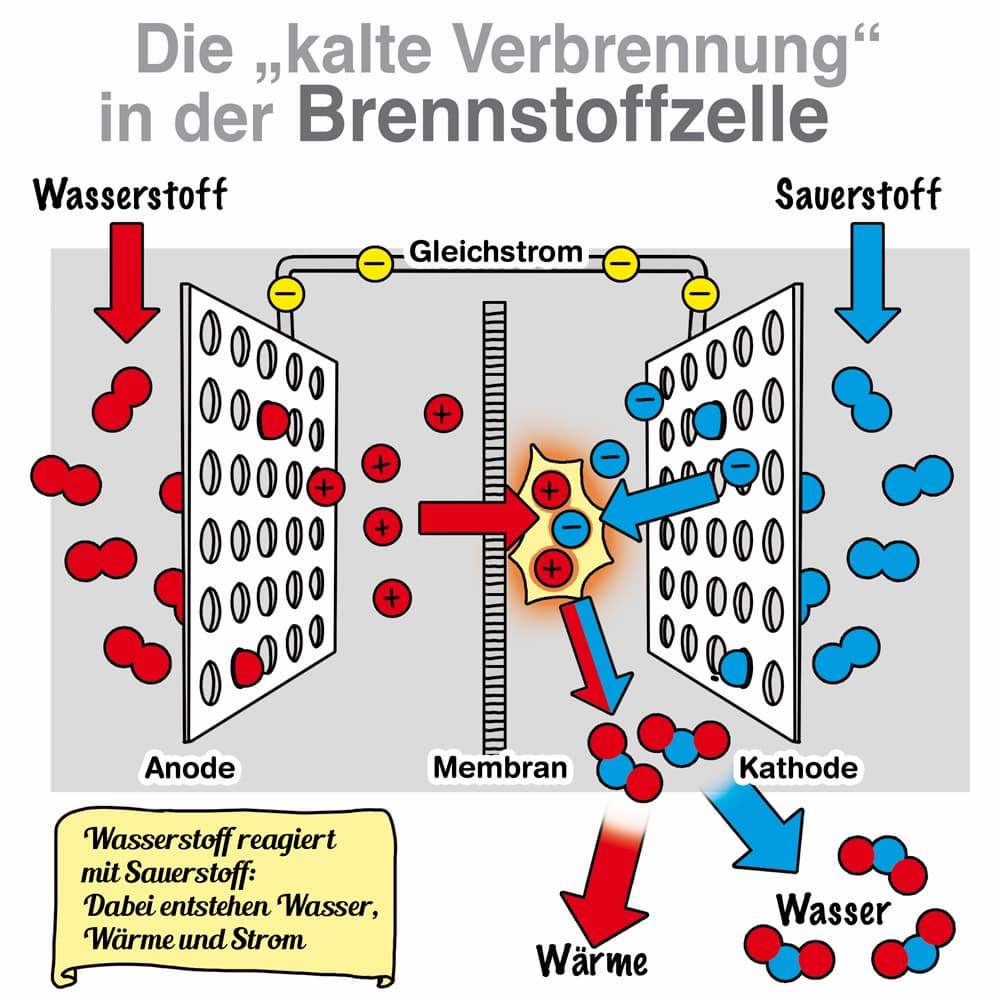

Brennstoffzelle – Heizungsanlage der Zukunft?

Doch Gas sollte man nicht völlig abschreiben. Denn eine innovative Technik für eine Heizungsanlage im Mehrfamilienhaus sind Brennstoffzellenheizungen, die neben der Wärme für Heizung und Warmwasserbereitung auch elektrische Energie liefern. Sie kommen ganz ohne eine Verbrennung aus. Denn bei der chemischen Reaktion von Wasser- und Sauerstoff entstehen Wärme und Strom. Während das wasserstoffreiche Gasgemisch über einen Reformer mit heißem Wasserdampf aus Erdgas gewonnen werden kann, kommt der Sauerstoff einfach aus der Luft.

Holz, Sonne und Luft auf dem Vormarsch

Langfristig kommen nur noch Anlagen mit erneuerbaren Energieträgern in Frage. War Holz als Energieträger bisher eine Nischenanwendung, haben moderne Holzheizungen im Zuge der Klima-Diskussion deutlich an Bedeutung gewonnen. Eine Alternative zu Holz: die Wärmepumpe. Sie entzieht der Umgebung Wärme und wandelt sie durch Kompression zu Heizungswärme um. Wärmepumpen gibt es als Luft-, Erd- oder Solewärmepumpen.

Grundwasser (Sole) als Wärmequelle ist aus energetischer Sicht ideal, bedeutet aber durch notwendige Bohrungen einen höheren Aufwand und damit höhere Kosten. Erdwärmepumpen beziehen ihre Wärme entweder aus einer Bohrung mit darin verbrachten Sonden oder aus im Boden ausgebrachten Rohrleitungen. In der Anschaffung am günstigsten sind Luft-Wärmepumpen, da die Wärmequelle Luft mit wenig Aufwand erschlossen werden kann.

TIPP

Nutzen Sie unseren kostenlosen Angebotsservice: Preise von Heizungs-Fachbetrieben vergleichen und bis zu 30 Prozent sparen

Allerdings werden nur etwa 75% der Wärme (je nach Ausführung) dem Grundwasser, der Erde oder der Luft entzogen. Die restlichen 25% entstehen durch Strom.

Solaranlagen können nur als energiesparendes zusätzliches Heizungsmodul gesehen werden. Aufgrund der geringen Sonneneinstrahlung im Winter decken Solarkollektoren rund 60% des Warmwasserjahresbedarfs und benötigen deshalb eine Zusatzbeheizung. Empfehlenswert ist daher eine Kombination von Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung, bei der ein Warmwasserspeicher auch als Wärmequelle für die Heizung genutzt wird.

In Altbauten sind zwar noch Nachtspeicherheizungen zu finden, sind aber für den Neubau hinsichtlich der Energiekosten nicht mehr empfehlenswert – auch wenn das Verbot mit der Novelle des Energieeinspargesetzes (EnEG) 2013 wieder aufgehoben wurde.

Die bestmögliche Lösung der Heizungsvariante für Ihr Mehrfamilienhaus kann nur durch eine individuelle Beratung erfolgen. Ein erfahrener Energieberater oder Heizungsfachmann kann auf die örtlichen Voraussetzungen, die technischen Möglichkeiten und die gesetzlichen Vorschriften eingehen. Er wird Sie entsprechend beraten.

Heizungsvergleich

Heizungsvergleich: Heizungssysteme in vergleichender Darstellung Sie sind Bauherr und brauchen eine Heizungsanlage? Sie sanieren und überlegen, welches Heizungssystem sich für… weiterlesen